皆様こんにちは、こんばんは。

本日は、

『ウォーターバスを使ったブイヨンの抽出方法』

をご紹介します。

ブイヨンは基本的には鍋を火にかけてコトコトと火加減と液量を見ながら作るのが普通ですが、やはり面倒なものです。

しかしそんなブイヨンもウォーターバスを使えば簡単に、さらに洗い物を出さずに仕込むことができます。

ただ、今回のレシピはあくまでもウォーターバスでクリアな出汁を作るために特化したレシピですので、完全にプロのブイヨン(フォン・ブラン・ド・ヴォライユ)の代用にはならないことをご承知おきのうえ、お試しください。

では早速始めていきましょう。

目次

ウォーターバスで作るブイヨンのレシピ

- 1000g 水

- 300g 鶏むね肉

- 60g 玉葱

- 30g 人参

- 30g セロリ

- 適量 タイム、ローリエなどお好みのハーブ

※鶏むね肉は皮と脂を外した状態のものを使用

ブイヨンの抽出方法を考える

ブイヨンというものは本来、水と素材を鍋に入れてミジョテ(沸騰する直前を保つこと)で抽出するものですが、今回はウォーターバスを使い、調理工程を科学的に考え、簡易的かつ美味しいブイヨンを抽出することを目指します。

どういった味のブイヨンにするか

基本的にブイヨン(フォン・ブラン・ド・ヴォライユ)は鶏ガラやひね鶏などから作りますが、今回は作るブイヨンは、

●しっかりした旨味

●雑味が無い

●短時間で仕込める

この3つの条件を満たしたものを作りたいので、お肉は鶏むね肉を用意しました。

鶏ガラやひね鶏からはゼラチン質を抽出することができますが、その分しっかりと下処理をしないとアクや臭みもでますし何より抽出に時間がかかります。

そして出汁はガラでとるのが当たり前と思われがちですが、旨味成分の含有量はやはりガラよりもお肉の方が多いです。

なのでお肉から抽出する方が旨味の強いブイヨンがつくれます。

香味野菜やハーブはお好みのもので構いませんが、繊細な香りを活かすために量は控えめで。

ブイヨンを抽出する最適温度

次にブイヨンを何度で抽出するかですが、肉の繊維から完全に水分を離水させるには最低でも88℃の温度が必要になります。

ではその88℃から沸騰する100℃までの間で適温はどこなのか?を少し調べてみました。

これに関しては広島大学が論文を発表しており、

●80℃

●95℃

●98℃

の3つの温度で抽出したブイヨンのアミノ酸の量を調べたところ、一番多かったのは95℃でした。

高温になりすぎてもうまくアミノ酸を抽出することはできないようです。

それに加えて高温で抽出したものからは苦み、酸味を感じたとも書いてあります。

上記の理由から88℃~95℃の温度帯で加熱するのがよさげだと考えました。

あとは調理器具の点から考えると、ほとんどのウォーターバスは95℃で問題なく加熱することができますが世に一般的に出回っている耐熱の真空パックは大体90℃ぐらいを耐熱温度として書いているものが多かったので、今回は90℃で加熱してみることにしました。

ウォーターバスでのブイヨンの作り方

①鶏むね肉の皮と脂肪を取り除き、もし血がついていればよく洗っておく。

そして短時間で出汁を抽出するためにぶつ切りにしておく。

香味野菜も同じようにカットする。

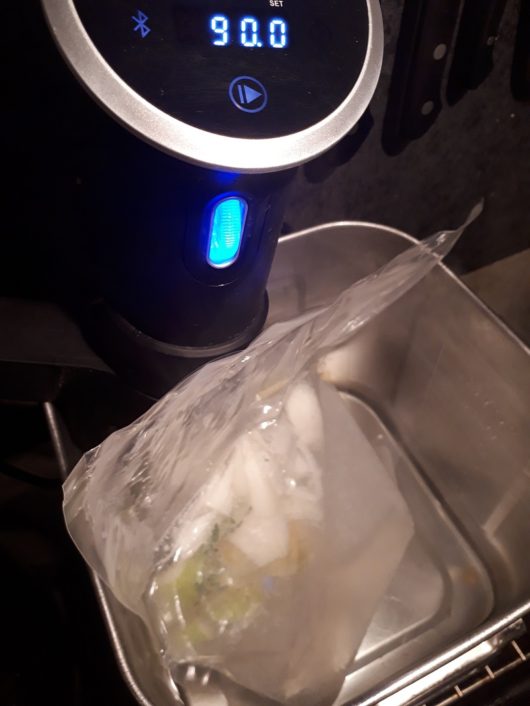

②すべての食材と90℃に温めた水を耐熱パックに入れ、90℃に設定したウォーターバスで加熱する。

③1時間たったら引き上げる。

タンパク質が凝固し、細かく散って浮いているがブイヨン自体は透き通っている。

④キッチンペーパーを敷いたザルで濾す。

仕上がりは約1L、当然だが液体の蒸発がないので仕上がり量と味がぶれない。

色は極めて薄いが旨味はしっかりあり、日本の出汁のような繊細な味。

ただ、鶏むね肉のみで作ってあるのでゼラチン質が無く、余韻はかなり短い。

ゼラチン質も欲しい場合は手羽先や手羽元を少量加えても良い。

終わりに

いかがでしたか?

簡単に火を使わずに仕込めるのでご家庭でも作りやすいと思います。

味のブレがないのも助かりますね。

鶏ガラなどと違って下処理も必要ないので、ウォーターバスをお持ちの方はぜひお試しください。

また、今回は簡易的なブイヨンでしたが、プロ用のフォン(出汁)も色々紹介していますので、ご興味がありましたらそちらも合わせてご覧ください。↓

それでは本日もお読みいただきありがとうございました。

Twitterで更新情報&お店で出している料理写真などなどを発信しておりますので是非フォローしてください。

宜しくお願い致します。

↓ ↓ ↓

Follow @laudelacuisine

YouTubeでフランス料理の技術動画を投稿しています。

こちらも是非ご覧ください。

【フランス料理のソースの盛り付け方】

◆人気記事◆

・美味しいカヌレ完全ガイド

・プロの為のフォン・ド・ヴォライユ講座

・なぜシェフなのに副業をするのか

コメントを残す