皆様こんにちは、こんばんは。

昔、忙しかった時期にスマホゲームをやっていたら腱鞘炎になりました。

料理人の人はあまり指を使わないゲームをするように気を付けましょう。

さて本日は、

『ダマにならない基本的なソースベシャメルの作り方』

をご紹介します。

ソースベシャメルはバター、小麦粉、牛乳で作る非常にシンプルなソースで、一般的にはグラタンや煮込みのソースの濃度をつけたりするのに使われます。

作り方も工程自体はとても簡単なのですが、しっかりポイントを抑えて作らないと滑らかなソースにはなりません。

きっと誰もが一度は失敗してダマだらけのソースベシャメルを作ったことがあるかと思います。

なので今回は誰もが絶対に失敗しないソースベシャメルの作り方と抑えるべきポイントを詳しく解説していきます。

特別複雑な工程も必要ないので、ぜひ参考にしてみてください。

では早速始めていきましょう。

目次

ソースベシャメルのレシピ

- 30g 薄力粉

- 30g バター

- 360g 牛乳

- 適量 塩、白胡椒

※薄力粉、バター、牛乳の割合は用途によって変わる。

※用途や好みに応じてナツメグなどを加えても美味しい。

作り方

①鍋にバターを入れて火にかけて完全に溶かす。

②バターが溶けたら一旦火から外してバターの温度を60℃以下まで下げる。

温度が下がったらふるった薄力粉をすべて加えて木べらなどを使いしっかりバターと混ぜ合わせる。

この時まだ火にはかけない。

③バターと薄力粉がしっかり混ざって滑らかな状態になったら常に混ぜながら火にかけ、薄力粉に火を入れていく。

④この時、ルウが色づくことを恐れて火入れが不十分になってしまうと粉っ気が残ったソースになってしまうので、全体が沸くぐらい温度を上げてしっかり炒めるのがポイント。

⑤薄力粉に火が入ったらルウは完成。

火を止めて、鍋ごと氷水で急冷する。

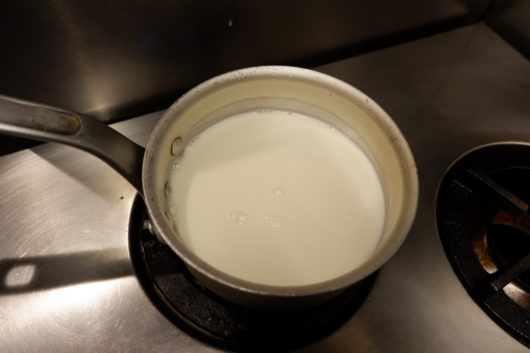

⑥ルウを急冷している間に別鍋で牛乳を温めておく。

⑦ルウが完全に冷えて固まっていることを確認する。

⑧冷え固まったルウに沸かした牛乳を全て加える。

⑨火にかけてホイッパーで常に混ぜながらルウを溶かしていく。

⑩ソースが沸き、ルウが溶けて濃度が付いたら火を止めて塩、白胡椒などで味を調える。

必要に応じてシノワ(目の細かいザル)で濾す。

⑪完成。

すぐに使わない場合は乾燥しないように密着ラップをして急冷する。

ダマの無い滑らかなソースを作るためのポイント

さてソースベシャメルの作り方の一連の流れを解説させていただきましたが、ここからはダマを作らずに滑らかなソースに仕上げるためのポイントを詳しく解説していきます。

作り方と合わせてご覧いただき、より理解を深めていただければと思います。

バターの温度を60℃以下に落としてから薄力粉を入れる

作り方②で書いた通り、

『溶かしたバターの温度を60℃以下にしてから薄力粉を加える。』

これが一つ目のポイントです。

これの理由の前に小麦粉の性質についてちょっとだけお話させていただきます。

小麦粉は水を加えて加熱すると小麦粉のデンプン質が変性し、ねばねばとした糊状になります。

これをデンプンの糊化(α化)といい、糊化は60℃付近から始まります。

つまりまだ水分の残っている高温のバターに薄力粉を入れてそのまま加熱してしまうと、バターの水分を吸った薄力粉が部分的に糊化してダマになってしまう恐れがあるのです。

これを防ぐために小麦粉のデンプン質が糊化しない温度(60℃以下)までバターの温度を落とし、すべて均一に混ぜてから加熱する、という手順をとっています。

ちなみに水分を含まない澄ましバターやオリーブオイルでソースベシャメルを作る際はこのことを意識する必要はありません。

薄力粉(ルウ)はしっかり火を入れる

作り方④でも書いた通り、ルウの加熱が不十分だと粉っ気が残って滑らかなソースにはなりません。

たまに料理書などで、

『ルウを色づけないように注意しましょう。』

と書かれていたりしますが、実際は強火で長時間ガンガン加熱しないかぎりは極端に色づいたりはしません。

それよりも色づけることを恐れて加熱を充分にしないで次の工程に行く方が問題なので、ちょっとぐらい色づいてもいいやぐらいの気持ちでしっかり全体が沸騰するぐらいの温度まで上げましょう。

あとこれは余談ですが、小麦デンプンが完全に糊化するためには約87℃の温度が必要となります。

これはジャガイモやトウモロコシなどの他のデンプン質よりもかなり高くなっているので、小麦粉はしっかり高温で加熱してあげることが大事なのです。

ルウと牛乳の混ぜ方

今回は完全に冷やしたルウに熱い牛乳を一気に注ぐというやり方で作りました。

一般的には、ルウが熱いうちに牛乳を少しずつ混ぜ合わせていく、というやり方をしている方が多いかと思いますが、ではなぜ今回のやり方を採用したのか?

その理由は、

『状態の見極めが必要なく誰でも同じ状態に作れるから』

です。

牛乳を少しずつ加えていくやり方も慣れればすぐにできるようになりますが、初めてだとどれぐらい混ぜたらいいのかわからずに加熱し続けてしまい、牛乳の水分が蒸発してドロドロのソースになってしまったりします。

またその逆で混ぜ方が甘いまま牛乳をどんどん入れてしまって混ざり切っていないルウが浮いてしまったりする可能性もあります。

なので今回のように一気にすべてを加えることでそのような見極めが必要なくなり、だれでも容易に同じ状態に仕上げることができると思います。

あと、

『一気に入れたらそれこそダマできるんちゃうんけ?』

と思われる方もいるかもしれませんが全く心配いりません。

フランス料理のソースを作る工程の中で『ブールマニエ』というバターと小麦粉を練り合わせたものを最後に加えることがあります。

これはソースに濃度をつけるために使用するのですが、今回のベシャメルの作り方はまさにこのブールマニエで濃度をつける工程と同じなのです。

つまり、

『熱い状態のソース(牛乳)を冷たい状態のブールマニエ(ルウ)でモンテする』

という考え方ですね。

モンテはバターが固形の状態で加えるのが定石です。

そうすることによってバターが少しずつソースの中に混ざっていき、滑らかな状態に仕上がるからですね。

よって、今回のようにルウをしっかり冷やし固めておけば自然に少しずつ牛乳に煮溶かすことができるので、状態の見極めをせずとも滑らかなソースを作ることができる、というわけです。

その他、ソースベシャメルについての補足

ソースの割合について

今回はソースベシャメルのバター、薄力粉、牛乳の割合を『1:1:12』という分量で作りました。

これは用途によって調節が必要ですが個人的に一番汎用性が高く使いやすいと思う分量です。

クリームコロッケなどをしっかり固いソースで作りたいという場合は一般的な『1:1:10』にしてもいいですし、逆にグラタンなどでトロトロのソースを使いたいという場合は『1:1:15』ぐらいにするのがいいかと思います。

薄力粉と強力粉の違い

今回小麦粉は薄力粉を使いましたが、お店では強力粉で作る場合もあります。

強力粉で作るとソースに粘りとコシが出るので、ソース自体を活かすクリームコロッケなどに使用する場合は強力粉の方が味の余韻が長くなるように感じます。

ただそれ以外の場合では大差なく使えますので、どちらでもある方で作っても問題ありません。

あと強力粉は粉が固まらないので使用前にふるわなくてもいい、というメリットがあります。

私は基本的に面倒くさがりなのでお店ではふるわなくていい強力粉を使いますね。

冷凍保存する際は…

ソースベシャメルを作った分だけぴったり使い切るのは難しいので、基本的には小分けにして冷凍するのがいいでしょう。

冷凍すると使いづらくね…?という意見もあるようですが、正しく解凍してあげれば全く問題ありません。

おすすめの解凍方法は電子レンジです。

電子レンジでしっかり熱くなるまで加熱して、そのあとボウルに移して木べらなどで滑らかになるまでほぐしてあげてから使用するのが一番手っ取り早く、滑らかな状態で使うことができると思います。

もしより滑らかな状態にしたければシノワ(目の細かいザル)で濾してもいいでしょう。

冷蔵保存の場合でも同じですが、柔らかくほぐさずに固形のままで鍋に放り込んで使うのは絶対にNGなので注意しましょう。

ソースベシャメルのアレンジ

ソースベシャメルはシンプルなソースゆえに多くのアレンジレシピが存在します。

グリュイエールチーズと卵黄を加えた『ソースモルネー』などが有名ですが、他にも用途に合わせてカレー粉やナツメグなどのスパイスを加えたり、仕上げに生クリームを加えるとよりリッチな味わいになります。

また、牛乳の一部をお好きな出汁に変えて使うとよりプロっぽい味に仕上がります。

シーフードグラタンを作る場合はクラムジュースを使ったりすると良いですね。

アルミ鍋よりもステンレス鍋の方が向いている

今回の作り方だと正直どちらで作っても問題ありませんが、一般的な牛乳を少しずつ加えていくやり方だと、金属製のホイッパーがアルミ鍋の側面を削ってしまってソースの色が悪くなることがあります。

今回私は最後に少しかき混ぜるぐらいなのでアルミ鍋で作りましたが、気になる方はステンレス鍋を使うと良いでしょう。

おわりに

最近文章長くね…?と思った方、すみません私もそう思います。

まあなんだかんだごちゃごちゃ書いてますが工程はとてもシンプルでご家庭でも気軽に作れるものなので、ややこしい事はうっすら頭の片隅にでもおいといてもらえればと思います。

ソースベシャメルがうまくいかないという方や、混ぜまくるのが面倒でやりたくないという方はぜひ今回の方法で試してみてください。

他にもフランス料理のクラシックなソースを紹介していますのでそちらもぜひ合わせてご覧ください。↓

それでは本日もお読みいただきありがとうございました。

Twitterで更新情報&お店で出している料理写真などなどを発信しておりますので是非フォローしてください。

宜しくお願い致します。

↓ ↓ ↓

Follow @laudelacuisine

YouTubeでフランス料理の技術動画を投稿しています。

こちらも是非ご覧ください。

【フランス料理のソースの盛り付け方】

◆人気記事◆

・美味しいカヌレ完全ガイド

・プロの為のフォン・ド・ヴォライユ講座

・なぜシェフなのに副業をするのか

コメントを残す